| この記事は、花琳党ブログ「アホリズムA」に2006年12月10日から2007年4月18日の間に掲載したものをまとめたものです。 | |

朝日新聞のレイアウト改革 |

|

| 2006.12.10 | しばらくの間、意識しないでいたから気づかなかったことですが、朝日新聞のレイアウトが変わりましたね。

一言で言えば、「流し」をなくしました。厳密に言えば、「うなぎの寝床のような流し記事」はなくしました。それは、朝刊1面だけかと思っていたら、全紙面にわたっていることもわかって、ちょっと、感激しています。 地方版などまで、徹底されないのだろうと思って調べたましたら、すごい! ニュース面というニュース面の、全紙面の隅々にわたって、記事を「止めている」。 1本の記事は、前文・本文、見出し、写真・イラスト・図表、絵解きなどのまとまりを、矩形もしくはL型(もしくは逆L型)の形にレイアウトする以外になくなったのです。モジュール型紙面の模索は、特集面とか読み物面とか、フィーチャー面などと呼ばれる「追い込み面」に限り実践されてきたものが、ここにきて、一気にニュース面でも実現したことになります。 今後、完全矩形化を目指すのでしょうか。 「サンケイEXPRESS」の2006年11月創刊で、日本の一般新聞改革が動きはじめた、と認識している人々のうちで、朝日のこのレイアウト改革に気づいている人はいるのでしょうか。宣伝が足りない感じがします。「ジャーナリズム宣言」の影に沈んでしまっているかのようです。 |

うなぎの寝床のような流し記事 |

|

| 2006.12.16 |

「ニュース面に即応しつつ、記事の固まりを重視した紙面に−−。」 今年(2006年)11月27日朝刊「声」欄で、「新聞のレイアウト」と題した署名記事(東京本社整理部次長・福島繁)の中の1節です。 「記事の組み方が複雑で、どこにつながるかわかりにくい。もう少しすっきりとしたレイアウトにならないでしょうか」といった声に答えて、整理部次長さんが答えているのです。 新聞の切り抜きを行っている人のみならず、「うなぎの寝床」のように長たらしく、何段も何段も下の段へ曲がりくねって落ちていく記事は、確かに読みにくいし、切り抜きに手間がかかります。切りぬいた挙句、スクラップブックの上で、矩形に張り直すなんてこともしなければならないとしたら、苦情の一つも言いたくなります。そういう読者がいるのでしょう、きっと。 左をまずたたんで、右は流す、という新聞ブランケット版レイアウトの基本の、「流す」「流し組み」への反省そして改革が、新聞社内部、それもレイアウトを担当する整理部の中で起きているのです。反省だけでなく、実践されはじめたという点が新しいことです。 |

朝日新聞から2段見出しが消えた! |

|

| 2006.12.28 |

朝日新聞の紙面改革で、驚きが続きます! 今日28日夕刊を見てようやく気づいたのですが、なんと! 2段見出しがゼロなのです。全16ページのニュース面というニュース面は、3段見出し以上か、1段見出しで、2段見出しが見つからないのです。 これまで、新聞整理のセオリーでは、「どうでもいいような記事には、2段見出しをつけて逃げる」という考えが浸透していました。「迷ったら2段見出しにせよ」と、整理部上層が部下に命じてきました。 その2段見出しをなくしたのは、いろいろな理由が考えられます。 第一には、「どうでもいいような記事」の紙面からの駆逐です。どうでもいい記事が紙面に掲載されるようでは読者に申し訳ができない、という反省から、2段見出しをなくしたのです。3段以上の見出しをつけて、価値のある記事を選りすぐっている、という印象を、整理者は作りたいと思ったのです。3段以上にできない、比較的重要度の小さい記事は、すべて1段見出しにしてしまえ、ということになったらしいのです。 このことと、レイアウトの矩形化、モジュール化とは深い関係がありそうです。 |

「煙突」もOKにした朝日新聞レイアウト |

|

| 2006.12.28 |

朝日新聞の紙面改革での驚きはまだあります。 「煙突」といってタブーにしてきた、「見出しの並び」を許容しています。縦方向の並びをOKとしたのです。 といっても、同じ3段見出しの縦並びを、無条件に許容しているわけではなさそうです。上の見出しを4段にして、下の見出しを3段にする、とか、上の見出しと下の見出しの間に1段見出しを突っ込む、とか、上下の見出しが完全な同形にはならないように工夫されているようです。 これにより、たとえば10段のスペースの記事のはじまりが、縦1列に並び、かえって読みやすくなった感じがあります。このほうが、記事が整理されたと感じる読者は多いはずです。 しかし、これまで、「新聞整理」という、独特のクセのある、職人世界の価値観からは抵抗のあるところで、実行されないでいたものです。 横並び見出しは、まだ、あまり見られません。これをOKとするかは、新聞レイアウトの考えの基本に抵触するスリリングな局面をもっていますので注目です。 |

朝日新聞から2段見出しが消えた―続き |

|

| 2007.1.5 |

朝日新聞から2段見出しが消えた――。といっても、時と場合によっては、登場することもあります。たまーにですが。昨日1月4日夕刊1面の「3知事選が告示 山梨・愛媛・宮崎」のニュースは、久々の2段見出しでした。 これこそ、典型的な迷い見出しといっていいかもしれません。1段じゃ軽いかな、3段じゃ重要視し過ぎかな、と整理者が迷ったため、即刻、2段見出しにした、という事情が透けて見えます。でも、それが、正解!という感じがこの2段見出しにはあるから、不思議ですし、よく考えると、納得できてしまうのです。 この感覚は、新聞整理者固有の文化汚染の類かもしれません。 それはそうと、そもそも、なぜ朝日は、2段見出しを極力使わないことにしたのでしょうか。それは、ズバリ、紙面をすっきりさせようという動きの邪魔になったからです。2段見出しは、紙面全体を、ごちゃごちゃにし、読みにくい感じを与えてきた一因であることを、朝日整理は感じとりました。 本文の文字サイズ拡大化が進むにつれ、主見出し8本/袖見出し10本(あるいは主見出し9本/袖見出し11本)というセオリーが通用しなくなってきたという背景があります。3段見出し以上の大きなスペースならば、8本10本(ハッポンジュッポン)は、OKですが、2段のスペースでは、狭いと気づいたのです。 |

朝日は「縦腹切り」というタブーを捨てた |

|

| 2007.1.6 |

まだある!朝日新聞紙面改革。 いちどきに書けないから、こうして、何回かに分けていますが、今日は、今日6日付け夕刊(3版)について言えることをひとつ。 1面に関して言えば、下の全3段広告を除く12段のスペースを、縦に真っ二つに割っています。 普通の感覚で言えば、なんら問題のないこの紙面分割を、われらが新聞整理の石頭たちは「縦腹きり」(タテハラキリ)などと名づけて、わざわざタブーにしてきました。今日の夕刊は、1面だけでなく、2面、3面、14面、15面と、ニュース面のすべてが(スポーツ面を除いて)、このタテハラキリであります。 今にはじまったことではありませんが、紙面矩形化=モジュール化の流れの中で、タテ2分割のレイアウトがかなりの頻度で使われているわけです。その典型を、今日、見ました。 つまり、朝日は、タテハラキリなどというアホなタブー、理屈もへったくれもないセオリーを捨てたのです。 では、ハラキリ(腹切り)はどうなっていくのでしょうか? これは、「横並び煙突」の行方とともに、紙面改革の根源に関わる問題を含んでいるゆえに、大きな関心をもって注目したいところです。 |

朝日1面にベタ記事がない! |

|

| 2007.1.7 |

朝日紙面改革、本日7日朝刊(13版)1面から。 サンヤツ(1コマが3段の8分の1のスペースの書籍広告)と呼ばれる最下段全3段を除く全12段に、ニュースが2本! 残りは、題字のほか、連載大小2本、「天声人語」、社告、目次、記事中広告・突き出し広告・題字下広告……。こういう構成です。 ニュースは、トップが「耐震診断 実績2割」というベタ黒地紋・白抜きゴシック見出し5段抜きで1本、サブに、「大韓航空機 誘導路に誤着陸」という4段記事で1本。この2本です。 左肩に元日からはじまったシリーズ「ロストジェネレーション 25歳〜35歳」が9段タタミ(=コラム)でドカンと置かれているから、このタタミを「ニュース」に数えても、1面が3本の記事で埋まっている、ということになります。 さて、この紙面に改革を感じ取るとすれば、何を言えるでしょうか。 ベタ記事(=1段見出しの記事)を掲載していないのです! これは、2段見出しの記事を無くそうとしている流れとパラレルです。ベタ記事も、2段見出し記事と同様に、ごちゃごちゃしていて読みにくい感じを与えます。これをなくして、すっきりした紙面を志向していると、(成功しているかいないかは別として)今日の1面から言うことができそうです。 |

過渡期的レイアウトとしての「L型化」 |

|

| 2007.1.8 |

朝日新聞レイアウト・ウォッチングみたいになってきたね、われながら言うのもなんだけれど。 朝起きて、ポストから取り出して、何かレイアウト・デザインに新しい試みがないか、という眼(まなざし)で新聞を広げると、あるのです。今日の朝刊からは2点。1面トップ記事の流しと、30面(第2社会面)のコラム「先生に夢を」のそれぞれのレイアウトについて言えること。 一進一退、ということだろうか、1面の流しは……。本文末の12行を、なぜ、割って4段のタタミとしたのか。なぜ、「流しタタミ」の形にしたのか、であります。考えられることはいくつかありますが、「強風、3000人足止め」の記事写真の置き所との調整ができずに、こういう結果になったのでしょうか。 「イラク米軍2万人増派か」の見出しを、トップ「奨学金返還 督促を強化」の見出しと「煙突」にすることもできたのではないか、という疑問が残ります。「両者を「煙突」にして、紙面全体をより矩形に近づけるレイアウトがあったのです。 矩形化紙面は、その前段階として「L型化紙面」を通過しないわけにはいかないことはよくわかります。一気に、矩形化は無理、さまざまな理由で無理な現実があることは理解できます。 そのための、過渡期的レイアウトとしての「L型化」(逆L型化)の多用が、現在の日刊・一般紙「整理」の現状なのでしょう。L型化で精一杯、あるいは、なんの問題もない、とする考え方もあるかもしれません。 「煙突」=矩形紙面をとるか、「流しタタミ」=L型紙面をとるか。朝日整理は、二者択一の判断、とまで、大げさには今日のこのレイアウトで考えなかった、ということなのでしょうか。一進一退というほかありません。 (つづく) |

「白い」は読み疲れするか? |

|

| 2007.1.8 |

8日付け朝刊30面のコラム「先生に夢を」は、7回目の今回で連載を終了するが、およそ半7段のスペースのうち、下3段の本文部分を「グレーゾーン」で通した。グレーゾーンは、それほど珍しいレイアウトではないけれど、「白い」といって、旧体質の整理者からは手直しを求められる光景がちょっと前まではよく見られました。 「白い」部分が大きいと、読み疲れるから、適当なところで小見出しを入れたり、写真を置いたりなどして、読者に息をつかせてあげるのだ、という理由でした。30行を超えて「白い」のはダメなどという目安さえ、まことしやかに、流布していたものです。それなりにうなづける理由でもありました。 数えると、39行あります。これが3段あります。ですから、「白い」といえるレイアウトです。よく見ると、2行の空白が3箇所置かれています。この空白で、息をつがせたつもりなのでしょう。 「白い」と言ったり、「グレーゾーン」と言ったりしますが、これをタブーにしておいてよいものかは検討の余地がありそうです。本当に読みにくいのか、息が切れるのか、という観点からも、視覚的な観点からも、あるいは、視覚科学的な観点からも。何よりも、デザインという観点からも。 本文記事が長々と続き、30行を超えるのはいけない、という禁じ手(タブー)を、新聞整理マニュアルに残しておくのがいいものか、と。 このコラムの試み(そのレイアウト)は、そのことを意識していたかどうかはわかりません。特に、読みにくいというほどでもありませんし、この2行空白がなくてもOKだった、と指摘しておきましょう。 |

朝日に、ほぼ完全矩形レイアウト登場! |

|

| 2007.1.10 |

10日付け朝日夕刊第15面(3版)は、ほぼ完全矩形レイアウトです! 右下部分のベタ記事をわざわざ流した意図は、わかりかねますが、95パーセント矩形紙面ができあがっています。 一般読者が、このことに気づくわけがありませんが、「業界」を多少知る者としては、驚きですし、拍手喝采したいところです。 でも、でも。努力の割には、何も変わっていない感じもします。それは、なぜでしょうか。 ここにきて、ようやく、「チドリ」の話にたどりつきます。 チドリとは、見出しの形のことで、2行の見出しの前の見出し(=主見出し)と、後ろの見出し(=袖見出し)の頭の部分が、揃えられないで、字下げ(もしくは字上げ)の形になっていることを言います。 広く、転じて、見出しの形ばかりでなく、互いに大小、長短、丸と四角…など、紙面上のオブジェクト(写真、文字、スペースなど)が、非対称になる配置をも指すようになりました。 新聞レイアウトでは、チドリは、あらゆるところに行われ、それで新聞らしいレイアウトをかたちづくってきましたし、現在も、新聞レイアウトの血であり骨であり肉であります。新聞のデザイン・アイデンティティーとさえ言えるほどの「技」です 先を急ぎますが、今日の紙面は、矩形紙面でありながら、見出しがチドリであるため、いまひとつ、「矩形紙面のよさ」が引き出されていないのだ、とだけ言っておきましょう。 |

「腹切り」もOKにした朝日 |

|

| 2007.1.14 |

朝日新聞のレイアウト改革はつづいています 2007年1月11日付け夕刊第14面(4版)、12日付け夕刊第14面(3版)、13日付け夕刊第3面(4版)……と、完全矩形紙面は、夕刊のニュース面に1日1ページあたりが実現されています。 その他のニュース面も、矩形+L型紙面がほとんどで、長々しい流し記事を排除した「準矩形紙面」になっています。 ニュース面以外の、読み物面や情報面はもともと矩形レイアウトが特徴ですから、全紙面にわたって、矩形化紙面が進んでいることになります。 この矩形化紙面の実現によって、2段見出しがほぼ姿を消しました。「煙突」「縦腹切り」「尻餅」など、旧来の整理タブーから解放された紙面が実現されつつあります。本日14日付け朝刊第2面(13版)は、「腹切り」紙面にしています。 この紙面には、実は、もう一つ、大きな試みが垣間見えるのです。それは、「チドリ見出し」をなくした、あるいは、なくそうとしていることです。 矩形紙面の実践にともない、旧来タブーとされてきた整理セオリーとの矛盾が生じます。矩形化することに障害となったり、矩形化の美学と相反するセオリーとの対立が生まれます。その一つの例。 完全矩形紙面において、最後の砦(とりで)になるであろう「チドリ」。そのチドリの排除の実験的な試みなのか、もしそうであれば、「革命」と言えそうな紙面の萌芽が、さりげなくこの紙面で行われている! と言えそうです。 しかし、まだ、そこまではいかないだろう、という推測もできますので、ますます今後に注目というところです。 |

変わりばえしない見出しの形や配置 |

|

| 2007.1.19 |

朝日、1月16日付け夕刊14面(3版)は、95%矩形紙面。ベタ記事を1箇所だけ「流している」のですが、この「流し」は矩形紙面化の一つの技術といっていいもので、これをもって不完全な矩形紙面とは言わないほうがいいというものです。 ベタ記事のすべてを矩形にしなければならないわけではなく、むしろ、この「流し」に「エア抜き装置」の意味を持たせて、矩形化紙面をよりいっそう推し進めていく「技」と見たほうが、よさそうなのです。 そのことはさておき、この紙面で、何か変だな、何かおかしいな、何か変わった感じがしないな、と感じられるのは何故なのでしょうか。変化を感じさせずに、ソフトランディングの手法でじわじわと矩形化を進めているから、「変わりばえ」のしないのは当たり前なのかもしれません。それは、整理者の意図なのかもしれませんが、ここではやはり指摘しておきます。 せっかく矩形紙面までこぎつけたのに、一つ一つの記事、矩形の中に収められた一つ一つの記事の見出しの形が、旧態依然としたものになっていることです。見出しの置き場所、レイアウトも旧式の新聞整理理論を離れていません。それ故に、紙面全体は、何も変化がないかのような印象を与えているのです。 右肩のトップ記事=イワシ「乱獲」お墨付き=の見出しを見てみましょう。このほかに、「水産庁」、「許容量超す漁獲許可『安定供給のため』」と計3本の見出しがあります。7段24行の矩形スペースの右、中央、左に、これらの見出しが散らばっています。 散らばさないと新聞らしくない、とこの整理者はじめ多くの整理者が、思いみなしているのです。それを疑ってみることまではしていないようです。 |

革新されない見出し回りのごちゃごちゃ |

|

| 2007.1.28 |

昨夏(2006年)に急逝した師友、アートディレクターの東盛太郎は、草葉の陰で、現在進行中の朝日新聞の紙面改革、ことさらビジュアルにおける改革を、どのように受け止めているでしょうか。 変わりはじめましたね。でも、まだごちゃごちゃしていますね。このチドリ見出しはいいけれど、その下にある「地見出し」をどうにかできないのですかねえ…なんて、言っているかもしれません。 矩形化紙面作りは着実に進んでいます。ここ1週間の夕刊第1面をざっと見渡すだけでも、矩形化は8、9割達成されています。しかし、紙面の全体的な印象は、従前の新聞と変わらない印象です。その原因は、見出しの形、見出しの置き方・置き場所、見出し周辺の余白のとり方…に求められるようです。 東盛太郎が言うに違いのないのは、そのあたりです。矩形化紙面で、かなりすっきりしてきた紙面ですが、ごちゃごちゃした感じが見出し回りからプンプンと発散しています。 矩形化と同時に進めなければ不完全なはずの、見出し改革が行われていないのです。紙面の矩形化が必然的に要請している、見出しの改革に手がつけられていないのです。これでは、矩形化をなぜ推し進めるのかという理由がぼんやりしてしまいます。 4年ほど前に、東盛太郎と下北沢のジャズカフェ「レディージェーン」で語り合った新聞の紙面改革は、端緒についたばかりという感じです。見出し回りは4年前と変わっていないのですから。 |

| ★広報紙(誌)レイアウト講習レジメ | |

新聞整理・旧セオリーのしっぽ |

|

| 2007.1.28 |

本日2007年1月28日付け朝日新聞朝刊(13版)の第2面、第3面は、両面とも、全5段広告で、記事はそれぞれ10段を割いています。その両面ともに、「9割矩形化紙面」です。もはや、両面とも、「矩形紙面」とみなしていいのかもしれませんが、あと1割に旧紙面つくりの「しっぽ」が見えている、とも言えるかもしれません。 1、トップ記事「無縁墓あふれるイラク」の主見出しに、「月500人埋葬 開戦前の50倍」「宗派対立 身元確認の壁」という2本のサブ見出しが横組みでひっついています。これらの見出しは、Tの字を横に倒した形に置かれています。 見出しを散らばしているのと同時に、縦見出しと横見出しを組み合わせて、写真、地図とのバランスをとりながら、本文記事、前文(リード)とともにレイアウトしています。 なぜ、散らばすのでしょうか。 なぜ、縦と横の見出しを混在させるのでしょうか。 2、右下の新シリーズ「漢字とつきあう」の横見出しは 市名にも明暗 パソコン規格 と、チドっています。なぜ、チドるのでしょうか。なぜ、チドリ見出しにしなければいけないのでしょうか。 と、ここまで考えてくると、 3、社説の2本の記事は、なぜ矩形にレイアウトしないのでしょうか。 なぜ、L型と逆L型に分けたのでしょうか。 2本の見出しの位置関係は、なぜチドリにしたのでしょうか… という疑問が湧いて来ます。 |

朝日夕刊第1面に記事中広告がない! |

|

| 2007.1.29 |

毎日、毎日、何か新しい動きが、新聞レイアウトの中で起きています。これを書くためのコンディションが整わなくて、通り過ぎてしまったこともありますが、できるかぎり万遍なく、「改革」の現状を見ていきます。 今日1月29日朝日新聞夕刊第1面(3版)は、記事中広告を排除しました! 紙面全体が、極めてすっきりした感じです。 1、「朝日新聞」の題字部分は、行数で8行ですが、その下に、題字下広告、「素粒子」、突き出し広告を、いずれも8行取りで配しました。 2、全3段の広告の上の2段を、天気予報、記事中広告、円・株の高下情報、紙面目次で埋めています。 1と2によって、記事部分を、10段矩形(正方形に近い)にしています。その矩形の中は、矩形2本、L型(逆L型)2本の、計4本の記事で埋めています。これを矩形紙面の完成形として、これ以上を追求しないか、これを準矩形紙面とみなし、あくまで「純」矩形を求めるか、今後が注目されます やはり、見出しのごちゃごちゃ感は否めませんが、矩形化、モジュール化紙面づくりの試行錯誤(あるいは進化)には、好感がもてます。 |

朝日から突き出し広告も消えた |

|

| 2007.1.31 |

昨30日、「朝日から記事中広告が消えた」と書いたけれど、実際は、消えたのではなく、移動したのです。記事スペースの「中」から消え、全3段広告の上2段の中に、天気予報などとともに「尻餅」の格好で座っています。 これと似た事情にあるのが、突き出し広告です。 突き出し広告も消えました! 朝日新聞夕刊第1面に関しての話ですが、他の面も、また、他紙も似たような方向に向かっているのではないかと思われます。 突き出し広告とは、全3段や全5段などの広告の上の両端に、記事スペースに「突き出した」格好でレイアウトされる広告のことで、2段14、5行ほどのサイズのものです。これが、4段8行ほどになり、朝日新聞という題字の幅と同じ横幅にして、従来の題字下広告の下のほうに並ばせました。記事スペースへ突き出した形をやめたのです。 これも、矩形紙面化の結果といえるものです。 |

スポーツ面でも進む矩形 |

|

| 2007.2.1 |

本日2月1日付け朝日新聞夕刊(3版)をめくっていて、ふだんは気に留めないでいた、スポーツ面(13面)が、99%矩形紙面であることに気づきました。下にテレビ、ラジオ欄が7段あるので、全8段のスポーツ面です。 写真が5枚。記事が5本(ベタ記事を除く)。記事には、すべてに写真が添えられている、ということになります。 3段縦長が1枚あるほかは、みんな2段写真です。スポーツ新聞を見慣れている目には、写真が小さい感じですが、矩形の中にすっきり収められています。大胆なレイアウトではなく、何の取り柄もない、可もなく不可もない紙面と言えそうです。 これを眺めていて、対抗面である文化面(12面)との違いは何か、という角度で紙面レイアウトというものを見直すと面白い、と思えてきました。 文化面は、新聞整理では、読み物面とかフィーチャー面とか言われ、ニュース面と区別されます。日々のニュースではなく、評論とか、紹介記事とか、依頼原稿などで埋められます。したがって、発行日の何日も前に、紙面制作に着手できますから、追い込み面と呼ばれることもあります。時間の余裕が、制作者に与えられている紙面です。 読み物面のビジュアル上の特徴は、 1、中段がない 2、仕切り罫を使わない場合が多い 3、余白がふんだんに取られている 4、完全矩形紙面である などです。 さて、今日のスポーツ面を、この文化面のレイアウト手法で作成することはできないものなのでしょうか。と考えると、いろいろなことが見えてきます。 |

すっきりした矩形3分割紙面 |

|

| 2007.2.2 |

午後6時過ぎ、東京の会社で朝日夕刊4版を見て、1面の天気予報が、中面に移動したというおしらせがあり、驚きました。「突っ込み」があったのでしょう。その新聞は、会社に置いてあり、今9時前、神奈川の家に帰宅して、夕刊3版を見て、また、驚きました。 天気予報はいつもの位置にありました。4版からの移動と分かりました。それは、いいのですが、この3版の矩形紙面の大胆なこと! 実にすっきりした矩形3分割紙面です! 左に連載「ニッポン人脈記」が10段3分の1ほどのスペースで定例ですが、残りの右10段3分の2を、上5段、下5段に真っ二つに分割しました! 正確に言うと、この下5段に3段12行の囲み記事がぶらさがっているのですが、この際、この部分のことは考えにいれないでおきましょう。 レイアウトの構造として、全10段のスペースが、左に10段3分の1、右10段3分の2を上下半分づつに分割し、全体をシンプルな3分割紙面にしているのです。この単純な構造が驚きです。 ちなみに加えておきますと、左のシリーズに2枚のカラー写真があるほかに、右スペースには1枚の写真もありません。これだけ単純な矩形紙面だと、写真が少ないこともそれほど寂しくはないということも発見しましたし、驚きでした。この紙面が非常に優れたレイアウトだと言っているのではありませんが…。 4版では、ニュースが突っ込まれ、このシンプル感は失われた感じです。けれども、その上で、ビジュアルのマイナスを言うのは、それが新聞というものでありますから、本末転倒になります。 |

|

|

|

| 2007.2.1 |

今日2月3日土曜日の朝日新聞朝刊13版は36ページ建て。ブランケット版36ページは、いまや当たり前ですが、毎日毎日、これだけの情報が1000万部近く印刷され、これだけの紙が費やされていることを思うと、ふーっとため息で出てきます。 このうちの、どれほどの記事を読んでいるのだろうか、何かためになった記事があったろうか、強く印象に残った記事があっただろうか…にはじまり、読むところが多すぎて、毎日、読みきれない…などと。 実際は、関心のある記事が読みきれないほど載っている日と、興味のない記事が圧倒的に多い日とが、入れ替わり立ち替わりやってきます。 このコラムでは、記事内容に関係なく、ビジュアルというアングルで新聞レイアウトの変化を見ているものですから、ジャーナリズム批判とは一線を画しています。そのうち、「ジャーナリズム宣言」にもふれていこうとしていますが、もう少し、レイアウト改革、デザイン化の流れを見たいと思います。 今日の紙面構成は、欄外のジャンル表記で見ると 1面 ●(総合) 2、3面 ●総合 4面 ●政治・総合 5面 【全面広告】 6、7面 ●国際 8面 ▲金融情報 9、10、11面●経済 12、13面 ▲金融情報 14、15面 ○オピニオン 16面 【全面広告】 17面 ●スポーツ 18面 【全面広告】 19面 ●スポーツ 20、21面 ▲(国公立大学2次試験出願状況) 22、23面 ▲(ラジオテレビ番組面) 24面 【全面広告】 25面 ▲神奈川マリオン 26面 ●第2神奈川 27面 ●神奈川 28面 【全面広告】 29面 ○生活 30面 【全面広告】 31面 ○生活 32面 【全面広告】 33面 ●第3社会 34面 ●第2社会 35面 ●社会 36面 ▲(ラテ面) となります。 ●のついている面が、ニュース面です。○は、フィーチャー面(読み物面)です。 ▲は情報面に分類しました。( )は、欄外表記になく、便宜上、内容を記しました。 フィーチャー面は、元々、純矩形紙面です。ニュース面のほとんどが、準矩形紙面、9割矩形紙面です。 国際面、経済面、スポーツ面、地方版である神奈川、第2神奈川にも、紙面矩形化の波が及んでいます。 |

スポーツ面に完全矩形紙面! |

|

2月3日土曜日の朝日夕刊13面=スポーツ面3版は、完全矩形紙面でした。 |

|

4版で崩れた!完全矩形 |

|

|

記事の突っ込みがあると、矩形を保つことはむずかしいらしい。 |

|

朝日、経済面の矩形化 |

|

| 2007.2.12 |

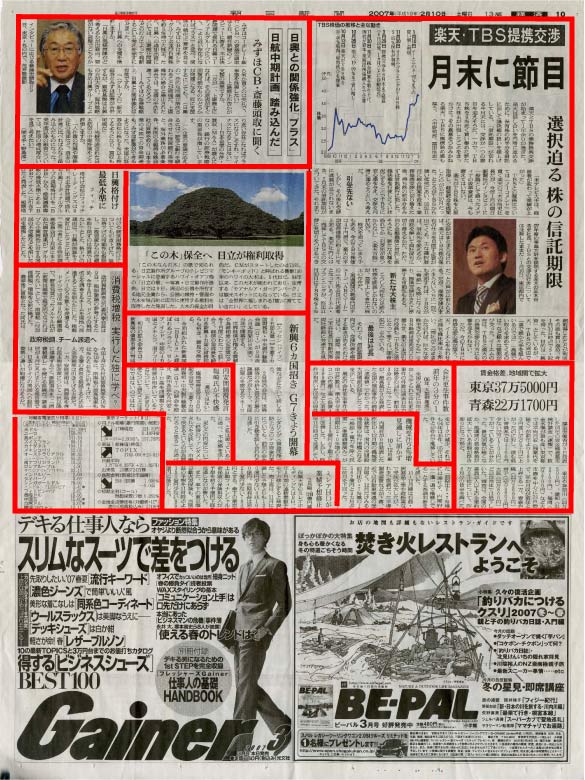

|

朝日、地方版レイアウトも矩形化 |

|

| 2007.2.12 |

朝日新聞2月10日朝刊26面(13版)は地方版。第2神奈川面もレイアウトの矩形化が行われていました。 |

堂々たる煙突見出し |

|

| 2007.2.13 |

2月11日朝日新聞朝刊第1面(13版●)に、堂々たる「煙突」の例。どちらも4段見出しですが、上のほうが下の見出しより1行広く、8行取りと7行取りの違いをつけています。 |

美しくない平体 |

|

| 2007.2.14 |

前回、2月11日付け朝日新聞朝刊1面の煙突見出しについて記しましたが、今回はその時に触れなかった別の問題について。 もう一度、その「煙突」を眺めてみましょう。複数の見出しを「縦に」並べて、煙突のように細長い「見出し空間」を作ることはタブーとされてきましたが、朝日は1面で堂々とそれを冒しました。レイアウト改革の実践として、「柔らか頭」を古い体質の整理おじさんたちに示したという点や、読者は別に煙突見出しだからといって読みにくいなどと苦情を申し立てることもなかろうという点からも、それは歓迎すべきことではないか、と前回は言いたかったものです。 しかし、レイアウトとか、本文記事や写真や見出しなどの位置関係とかの、「構成」という面からだけでは、紙面のビジュアルを論じることはできません。位置関係ばかりでなく、素材一つひとつの美醜、部品一つひとつの良し悪しが、紙面を決めることは、だれにでもわかることです。(繰り返しますが、記事内容というジャーナリズムのレベルはここで問題にしていません) 新聞は、これを改革することは、根深い問題を抱えているがために行えないという事情も推測されます。 上の見出しをじっくり見てください。 北朝鮮支援巡り難航 という見出しの「扁平率」が気になりませんか? 写植用語で言えば、「平2」ほどの平体で、これを気にしない整理マンがほとんどの世界に向けて、これは美しくない!と叫んでも無駄かもしれません。 新聞は、「活字」の影響をいまだに受けていますから、平体は自然なのかもしれませんが、これを、だれかが「変だ!」と言わない限り、紙面改革、紙面のビジュアル面での革新には限界があると言わねばなりません。 本文記事のフォントの平体をも革新するような、真の紙面改革を、どこの新聞社が行うのでしょうか、遠い遠い未来のことかもしれませんが、やってほしい! と願う者は、いないのでしょうか。 |

平体見出しの発生 |

|

| 2007.2.18 |

新聞の見出しは、鉛活字の時代、全てが正方形でした。本文記事が、8:10の平体だったのに、見出しは、正体の活字しか作られていなかったのです。 ですから、2段にはには3倍活字が8本、2.5倍活字が10本というように、天地の余白を取った上での見出しスペースは、物理的に収容できる活字数が決まっていて、そのために、見出しは8本10本(ハッポンジッポン)でなければならなかったのです。 唯一例外だったのが、凸版で作る見出しでした。 凸版は、活字を拾う作業とは異なる作業でした。見出し活字を拾ったり(植字)、本文記事を拾ったり(文選)するのとは違う部門または別工場で作られていましたし、活字とは違う形態のものです。 凸版は、せいぜい1面のトップ記事に1個作ればよく、活字見出しとは「別工程であるために、字数の多少があっても、平体または長体をかけて作ることができました。鉛の板の縦横に、扁平をかけることも、斜をかけることもできたのですし、整理マンにも許されていたのです。 活字で作る裸見出しは、平体、長体、斜体を作ろうとしても、活字自体がなかったのです。 それが、活字の時代の新聞です。 写植の時代になり、そして、デジタルフォントの時代になった現在は、どんな扁平率の文字をも、簡単に作ることができるようになりました。凸版見出しだけでなく、あらゆる文字に扁平をかけることができるようになりました。 ここが、美的感覚の分かれ目にもなります。 |

80%平体の見出し1 |

|

| 2007.2.19 |

2月16日付け朝日新聞1面から。 |

| 80%平体の見出し2 |

|

| 2007.2.19 |

|

80%平体の見出し3 |

|

| 2007.2.19 |

2月18日付け朝日新聞1面から。 |

80%平体の見出し4 |

|

| 2007.2.19 |

2月19日付け朝日新聞朝刊1面から。 |

平体見出しの自由 |

|

| 2007.2.20 |

平体見出しは、タブーとされるどころか、毎日、新聞紙面のあらゆるところで使用されています。第1面に必ずある! というところまで確認されるほど、平体見出しがあることを考えると、逆に、「必ず1本使え!」という指示が出されているかのようです。 そんなことは、ありえないのでしょうが、正体見出しの中に平体見出しを配することで、紙面全体に、メリハリを付けたり、強調したり、差別化を図ったり…ということを、整理者が意図してもおかしくはありません。 「新聞の見出しは、日本語としておかしい」という批判が出されることがありますが、その原因の一つに、「8本10本」(ハッポンジッポン)に、見出しを収めるということの無理を指摘する声があります。助詞を省略したり、漢字を多用したり、難解語を使わざるを得なかったり…は、8本10本という語数の制限が原因ではないかというものです。 その批判を受けて、平体見出しを許容し、結果、字数制限を緩やかにしているということも考えられなくはありません。 字数制限を解除してしまったら、新聞の見出しは、どんなふうに変わっていくでしょうか! 自由律俳句の世界になるのでしょうか、あるいは、週刊誌などの雑誌の世界の見出しに似てくるのでしょうか。 それを、想像するだけでワクワクしてきます。 |

感じる紙面その1 |

|

| 2007.3.21 |

何か感じますよね。 制約にとらわれないレイアウト。 自由な紙面分割。 大胆なトップ配置。 全体に感じられる、シンプルさ! キミ、まさか「ハラキリだ」なんて言わないよね! |

感じる紙面その2 |

|

|

本日(2007年3月3日土曜日)の朝日新聞夕刊第1面(3版)です。 感じますよね! 一瞥して、松坂投手の大リーグ初登板(オープン戦)の5段写真に視線が誘導されます。その写真の位置に注目です。 左下なのです。左下は、新聞ブランケットでは、もっともエネルギーの小さいエリアと見なされてきました。そこに置いたのです。 |

|

感じる紙面その3 |

|

|

同じく、本日3月3日の朝日夕刊第11面(3版)。 これも、感じますよね。 泥臭さがないですよね。 すっきりしてますよね。 シンプルで読みやすいですよね。 |

|

感じる紙面その後1 |

|

|

3月10日付け夕刊第2面。 |

|

感じる紙面その後2 |

|

|

|

|

| 朝日の「新」紙面の「ちどり信仰」序 |

|

|

本日4月1日付け朝日新聞朝刊で新紙面がスタートしました。 簡単な感想。 第1、2、3面がいい。それ以外は、ありきたり。読み物面に、別段新しさはなく、ニュース面で、「感じさせる」のは、1、2、3面だけでした。 特筆すべきは、第3面社説の2本の見出しの位置を「煙突」にした点です。 ようやく、「ちどり」を止めたのです。 ならば、なぜ、1、2、3面のいたるところから、「ちどり」を排除しなかったのでしょうか。ここに、紙面改革の限界を露呈しています。もちろん、ビジュアルの側面からの話ですが…。 2、3面の斬新さは、1面にも共通しているセオリーに拠っているとすれば、1面の「ちどり」は、旧セオリーの尻尾です。 そんなふうに感じる一般読者がいるはずはありませんが、そのこと(=一般読者が「ちどり」の古めかしさなどを感じているわけがないということ)で、紙面つくりのセオリーの甘さに乗っかっている整理感覚に「未だし」の感想を禁じえません。 1面トップの見出し「電気ストーブ 誤点火に注意」のあいまいな「ちどり」はいったいなんなのだ! 想像ですが、新聞社内部には、「ちどり信仰」とでもいうべき「刷り込み」が存在するのではないか、ということです。「汚染」というべきかもしれません。 やはり、この点に関しての議論を展開しないと、新聞の紙面改革はあり得ない、というところまできているのでしょう。 そろそろ、その議論に入ろうと思います。 |

|

|

|

|

|

昨2日と本日3日と、朝日新聞夕刊の新紙面を見ました。 いくつか言えることを言います。 1、1面の大胆なレイアウトがいいですね。シリーズもの「ニッポン人・脈・記」を下で横長矩形にドカンと取ったのが、意欲的ですね。右肩から左下に流れるエネルギー(=伝統的な紙面の価値観)と正面ぶつかる運動を感じさせます。ほぼ中央のハラキリに挑み、ブランケットを二つに割って、タブロイドにしたような面白さもあります。 2、3面にスポーツ面を持ってきました(2日付けは、3、4面がスポーツ面でした)。なんだこりゃ、という感じで1面から最終面まで、ざっと目を通してゆくと、なるほど、となります。スポーツを、「3番目」に読みたがっている読者は、意外に多いのではないか、と読んでみて自ずと合点するのです。だけれど、ジャーナリズムはどうしたの?って感じも抱きますね。 3、「be」面の拡大。これは、2とも関連しますが、ジャーナリズムの後退になりませんかね。生活情報、読み物の増加。雑誌化。軟派拡大、硬派後退。スポーツ面優先、ニュース面の後退…。 とりあえず、以上です。 |

|

朝日新聞夕刊の「紙面一新」 |

|

|

4月3日で書いた記事の下書きは、以下のようでした。微妙に異なる論調に、われながらびっくりしています。 4月2日付け朝日新聞夕刊は、1日が日曜だったから、夕刊の紙面改革のスタートになった。 全16ページで、1面の大胆なレイアウト。 スポーツ面を3、4面にもってきたこと。 5面から12面まで8ページを、「be」面としたこと。 目立つのは、この程度! である。 なんだ朝日! ジャーナリズム宣言はどこへ行った? という印象である。 ますます、情報新聞化し、ますます生活情報新聞化している感じをぬぐえない。 朝刊についても言えることだが、読み物面の増加、ニュース面の減少は、「中段」「段罫」を抜いた紙面の増加として現れている。 |

|

朝日2007紙面改革まとめ1 |

|

|

約2週間、新紙面を見てきました。新紙面スタート直後の感想に変化はありません。よりいっそう、初めて触れたとき、読んだときの感想は強まるばかりです。 おさらいと補強とまとめの意味をこめて記します。 本日(4月15日)朝刊は、圧巻でした。個人的に関心の高い記事が多量にあった、ということでしょうが、全ページに目を通し、飛ばすところは飛ばし、読むところは読むという習いで、読み終えるのに、1時間以上かかりました。 内容が充実していると、レイアウトとかビジュアルとかは、二の次の問題、二義的な領域、どうでもいい問題、といった結論になりがちなことを発見します。 朝刊で刷新といえるビジュアル改革では、2、3面が1番です。その理由をすこしだけ言えば、旧式のレイアウトセオリーを超えようとするセオリー意識が感じられることです。 夕刊にも、従来の割付セオリーを超えようとする試みがあります。 1面です。1面下段の連載です。「ニッポン人脈記」の配置位置です。レイアウトです。 4月2日月曜日の夕刊で、全3段広告の上に、全5段を取る形でドカンと置かれたのに接したときは驚きでした。 10日後の4月13日金曜日夕刊は、さらに驚かせました。 10段と5分の3の縦長の「ニッポン人脈記」が、紙面全体の「左下」に置かれました! 明らかに、紙面の重心の移動が意識されています。視線誘導というデザイン理論も感じられます。「新聞割付」が「新聞デザイン」へ向かう萌芽のようなものさえ感じられますが…。 (つづく) |

|

朝日2007紙面改革まとめ2 |

|

|

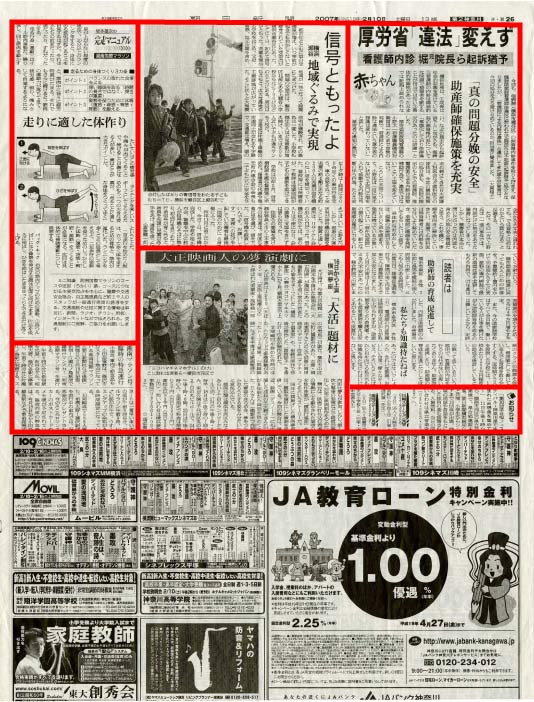

朝日朝刊第3面はこのようなレイアウトで、ほぼ固まりました。社説の2本の記事を、L型と逆L型の形から、矩形と矩形に変えました。  |

|

朝日2007紙面改革まとめ3 |

|

3月29日朝刊の社説です。2本の記事のレイアウトが、L字と逆L字の組み合わせになっていました。長い間、こうしてきたのには、深い訳があります。その訳については、長い説明が必要ですが、いまは、上の記事と下の記事が、まったく同一の形に収められている。2本の記事が、同一の形にレイアウトされた、ということが、画期的であることだけを記しておきます。 |

|

朝日2007紙面改革まとめ4 |

|

これは、2007年4月1日以降の朝日新聞の社説の形です。なんの変哲もない形ですが、実は、このレイアウトが登場したことによって、今後の朝日新聞のレイアウトは大きく変わるであろうことを予感させるものです。そう期待するものであります。 ここには、矩形化紙面を支えるセオリーが、そうではない紙面のセオリーを駆逐した、と受け取れる重大な改革があります。そうであると、期待します。 それは、チドリ型紙面から矩形化紙面への変化といえるような改革です。その萌芽です。 まだ紙面の大半がチドリ型で占められ、割付セオリーもチドリ至上である中で、矩形化紙面のセオリーが、社説にまで及んでいるということの象徴的意味は、大きいと言えるでしょう。 夕刊第1面のレイアウトの流れとも軌を一にするものではないか、と期待するところです。 |

|

朝日2007紙面改革まとめ5 |

|

|

社説のある3面は、対抗面である2面のレイアウトとのバランスを視野に入れて作成されます。4月1日以降の2、3面は、全2ページの隅々にいたるまで、矩形化がおこなわれています。 朝日新聞のレイアウトのデザイン化の最先端にあるのが、2、3面と位置づけてよさそうです。 第1面で、過激な紙面変革が行えなかった分を、2、3面で試しているといった感じがあります。 さらに、突っ込んだことを一つ言えば、この2ページは、「ニュース面」とは言えなくなっている点です。3面には、「中段」(段に引かれる罫線)がありません。2面は、「時時刻刻」以外、中段がありません。 2、3面の記事は、「時時刻刻」以外は、ニュース記事ではなく、解説記事や論説(社説)なのです。 ニュース記事でない記事は、矩形化、デザイン化しやすいということでしょうか。 |

|

チドリ(千鳥)論序2  |

|

|

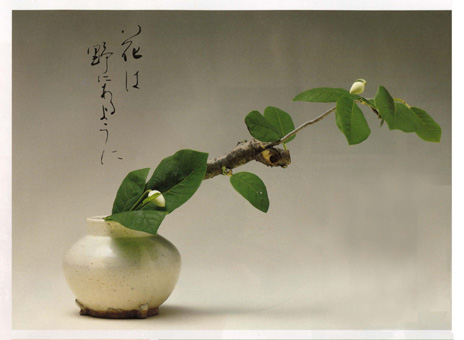

この絵の文字部分をじっくりと見てください。いわゆる、「分かち書き」です。 1行に収まるものを、意識的に2行に分けて書くというならわしが、平安時代に起こりました。 2行目を1行目より下げて書くという美意識も、この時代に生まれました。 すべてが、法律のように、そう書かねばならない、というようなものではありませんが、「書」の世界で、分かち書き、散らし書きは、珍しいものではありません。 新聞割付のセオリーである「チドリ」「千鳥」の源流が、この、「散らし書き」「分かち書き」にある、と教えてくれたのは、アートディレクターの故・東盛太郎でした。(ここでは、敬意を込めて、敬称を省略します。) (つづく) |

|

チドリ(千鳥)論序3  |

|

|

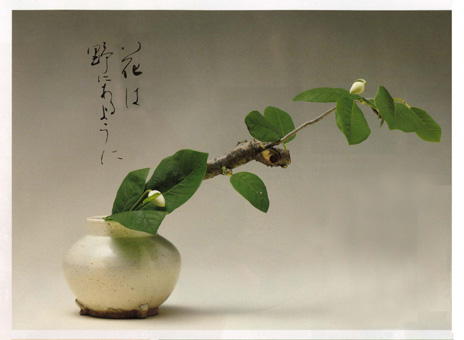

こちらの絵の文字の部分も、じっくりと見てください。いわゆる、「頭揃え」の配列です。 |

|

チドリ(千鳥)論序4  |

|

|

これは、チドリ(千鳥)というコンセプトの対極にあるコンセプトを表す絵です。ビクトル・エリセというスペインの映画監督は、「マルメロの陽光」という作品で、マルメロという果実を描く方法は、シンメトリーのほかにない、と考える画家を主人公に登場させました。 シンメトリーこそ、チドリの対立概念です。 日本のブランケット版の新聞を支えてきたレイアウトセオリーは、チドリであり、シンメトリーではありませんでした。 |

|

チドリ(千鳥)論序5 |

|

| 2007.4.15 |

はっきりとものを言うのではなく、それとなく察してもらったり、含みをもたせた言い方、謙虚さの表現、日本人のたしなみとしての美学がこれを受け入れさせていると思います。この文化遺産が我々の遺伝子に組み込まれてきたものである以上、千鳥見出しの形を変えるのはそう簡単ではないと思います。 アートディレクター東盛太郎の、もはや遺言となってしまった、チドリに関する論考を、ここに抜き書きしておきます。出典は、朝日新聞社映像本部が2003年3月27日付けで編集・発行した「写真表現とエディターシップ『写真で語る』」というブックレットです。同ブックレットの第4章「講演『新聞写真とデザイン』」に、彼が2002年12月3日に、朝日新聞社研修所で行った講演内容が再編集され掲載されています。 ここで、注目したいのは、前記の一文に続けて書かれている次のくだりです。 しかし、物事をきちんと伝えなければならない新聞の使命として、このままの形が絶対的にいいのかといいますと、そうではないと思います。千鳥でもない、単なるブロック編集でもない、第3の方法を考える時期に来ていると思います。 東盛太郎の言う「第3の方法」とはなんだったのでしょうか。とりあえず、その問いだけをここに記しておきます。 |

|

|